健康保険組合

お知らせ

- 2025/08/14【公告】第123号 令和6年度事業報告書および財産目録

-

公告第123号

令和7年8月14日

被 保 険 者 各 位

帝国データバンク健康保険組合

理 事 長 後藤 健夫

令和6年度 事業報告書および財産目録

標記について7月7日に開催された第132回組合会において承認を得ましたので、組合規約第51条により別冊(R6年度決算サマリー)のとおり公告します。

- 2025/06/13【公告】第122号 健保組合役員(互選理事)の決定について

-

公告第122号

令和7年6月13日

被保険者各位

帝国データバンク健康保険組合

理 事 長 後 藤 健 夫

健保組合役員(互選理事)の決定について

令和7年6月11日に行われた互選理事の補欠選挙において、下記のとおり決定しましたのでお知らせします。

記

理 事 竹内 開 東京支社営業部第4課

以 上

- 2025/06/04【公告】第121号 健保組合理事補欠選挙について

-

被保険者各位

帝国データバンク健康保険組合

理事長 後 藤 健 夫

健保組合理事補欠選挙について

標記について、下記により理事の補欠選挙を行います。

記

1.理事選挙

(1)投 票 日 時 令和7年6月11日 17時10分より

(2)選 挙 会 場 (株)帝国データバンク本社会議システム

(3)開 票 日 時 令和7年6月11日 17時15分

(4)選挙すべき理事の数 互選理事 1名

- 2025/05/30【公告】第120号 組合会議員補欠選挙の結果について

-

令和7年5月29日の組合会議員補欠選挙で、下記のとおり組合会議員が決定しました。

記

互 選 議 員 竹内 開 (東京支社)

- 2025/05/12【公告】第119号 組合会議員補欠選挙について

-

被保険者 各位

組合会議員については現在1名欠員が生じていますので、組合会議員選挙執行規程第3条に基づき補欠選挙を行います。詳細は別添資料公告第119号(組合会議員 補欠選挙について)をご参照ください。

- 2025/04/01令和7年度の予算と事業計画が決まりました

-

去る2月26日に開催された第131回組合会において、令和7年度の予算と事業計画が可決・承認されましたので概要をお知らせします。別添、令和7年度予算サマリーをご覧ください。

- 2025/04/01健康保険組合ホームページをリニューアルいたしました

-

健康保険組合ホームページをリニューアルいたしました。

お問合せは、Outlook社内メールにてお願いいたします。

保養所空室状況

保養所の空室状況をご確認いただけます。予約は、ご利用日の一か月前から受け付け、7日前で締め切ります。TOPs>社内文書>健康保険組合>軽井沢保養所に格納している「利用申込書」を健康保険組合までメール送信してください。

※令和7年度シーズンは4月26日から11月24日まで利用可能です。

軽井沢保養所

2025年12月

- 1空いている部屋の数

- ✕締切/休館

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 ✕ |

2 ✕ |

3 ✕ |

4 ✕ |

5 ✕ |

6 ✕ |

|

| 7 ✕ |

8 ✕ |

9 ✕ |

10 ✕ |

11 ✕ |

12 ✕ |

13 ✕ |

| 14 ✕ |

15 ✕ |

16 ✕ |

17 ✕ |

18 ✕ |

19 ✕ |

20 ✕ |

| 21 ✕ |

22 ✕ |

23 ✕ |

24 ✕ |

25 ✕ |

26 ✕ |

27 ✕ |

| 28 ✕ |

29 ✕ |

30 ✕ |

31 ✕ |

2026年1月

- 1空いている部屋の数

- ✕締切/休館

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 ✕ |

2 ✕ |

3 ✕ |

||||

| 4 ✕ |

5 ✕ |

6 ✕ |

7 ✕ |

8 ✕ |

9 ✕ |

10 ✕ |

| 11 ✕ |

12 ✕ |

13 ✕ |

14 ✕ |

15 ✕ |

16 - |

17 - |

| 18 - |

19 - |

20 - |

21 - |

22 - |

23 - |

24 - |

| 25 - |

26 - |

27 - |

28 - |

29 - |

30 - |

31 - |

特定健診・特定保健指導とは?

40歳以上75歳未満(年度途中に75歳に達する人を含む)の被保険者および被扶養者を対象として、メタボリックシンドロームの予防・解消に重点をおいた、生活習慣病予防のための健診・保健指導が実施されています。これを「特定健康診査(特定健診)」・「特定保健指導」といい、当組合を含め、各医療保険者は実施を義務づけられています。

特定健診・特定保健指導の目的

40歳以上75歳未満(年度途中に75歳に達する人を含む)の被保険者および被扶養者を対象として、メタボリックシンドロームの予防・解消に重点をおいた、生活習慣病予防のための健診・保健指導が実施されています。これを「特定健康診査(特定健診)」・「特定保健指導」といい、当組合を含め、各医療保険者は実施を義務づけられています。

特定健康診査(特定健診)とは?

特定健康診査(特定健診)は、内臓脂肪型肥満に着目した、生活習慣病予防のための保健指導を必要とする人を選び出すための健診です。健診項目には、内臓脂肪の蓄積状態をみるために腹囲の計測が追加されるなど、特定保健指導の対象者を的確に抽出するための検査項目が導入されています。

対象者は40歳以上75歳未満(年度途中に75歳に達する人を含む)の加入者で、被保険者だけでなく被扶養者も対象となります。

特定健診の結果をもとに、内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数に着目して、リスクの高さに応じて、レベル別(「動機付け支援」・「積極的支援」)に特定保健指導の対象者の選定を行います(階層化という)。

なお、特定健診を受けた人には、全員に健診結果に基づいて一人ひとりにあった「情報提供」が、結果の通知と同時に行われます。

ステップ 1腹囲とBMIで内臓脂肪蓄積のリスクを判定します。

腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上の方 → (1)

腹囲が男性85cm未満、 女性90cm未満 かつBMIが25以上の方→ (2)※ BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)

ステップ 2検査結果、質問票より追加リスクをカウントします。

1~3はメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)の判定項目はその他の関連リスクとし、4の喫煙歴については1~3のリスクが1つ以上の場合にのみカウントします。

| 1 | 血糖 | 空腹時血糖100mg/dl以上または、HbA1c(NGSP値) の場合5.6% 以上 |

|---|---|---|

| 2 | 脂質 | 中性脂肪150mg/dl以上または、HDLコレステロール40mg/dl未満 |

| 3 | 血圧 | 収縮期130mmHg以上または、拡張期85mmHg以上 |

| 4 | 質問票 | 喫煙歴あり |

ステップ 3ステップ1、2から保健指導レベルをグループ分けします。

(1) の場合1~4のリスクのうち追加リスクが

- 2以上の対象者は積極的支援レベル

- 1の対象者は動機付け支援レベル

- 0の対象者は情報提供レベル

(2) の場合1~4のリスクのうち追加リスクが

- 3以上の対象者は積極的支援レベル

- 1または2の対象者は動機付け支援レベル

- 0の対象者は情報提供レベル

ステップ 4以下の条件を踏まえて保健指導レベルを確定します。

前期高齢者(65歳以上75歳未満)は、積極的支援となった場合でも動機付け支援とします。

服薬中の人は医療保険者による特定保健指導の対象者にしません。

特定健康診査(特定健診)とは?

特定保健指導は、階層化により「動機付け支援」「積極的支援」に該当した人に対して実施されます。

特定保健指導の目的は、対象者が自分の健康状態を自覚し、生活習慣の改善のための自主的な取り組みを継続的に行うことができるようにすることにあり、対象者が健康的な生活に自ら改善できるよう、さまざまな働きかけやアドバイスを行います。

-

- 動機付け支援

-

生活習慣の改善を促す原則1回の支援が受けられます。

医師、保健師、管理栄養士らの指導のもとに行動計画を作成し、生活習慣改善に取り組めるように、専門家が原則1回の動機付けを行います。計画どおり効果が出ているかなどを評価します。

[例:個別支援、グループ支援など]

-

- 積極的支援

-

3ヵ月以上、複数回にわたっての継続的な支援が受けられます。

医師、保健師、管理栄養士らの指導のもとに行動計画を作成し、生活習慣改善に取り組めるように、専門家が3ヵ月以上の定期的・継続的な働きかけを行います。計画どおり効果が出ているかなどを評価します。

[例:個別支援、グループ支援、電話、Eメールなど]

まずは健診を受けましょう!

75歳以上の人を対象とした後期高齢者医療制度に、各医療保険者は「後期高齢者支援金」を拠出しています。この支援金額は、「特定健診の実施率」「特定保健指導の実施率」によって増額または減額されることになります。被保険者および被扶養者のみなさんが健診を受けることが、健保財政に影響を与えることになりますので、日頃の健康的な生活習慣を実践するとともに、年に一度は必ず健診を受けてください。

もっと知りたい健康保険!

- メタボリックシンドロームとは?

-

糖尿病等の生活習慣病の発症には、おなかの内臓のまわりに脂肪が蓄積した「内臓脂肪型肥満」が深く関わっていることがわかってきました。この内臓脂肪型肥満に加えて、高血糖、高血圧、脂質異常のうち、いずれか2つ以上をあわせもった状態のことを「メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)」といいます。

このような状態になると、糖尿病、高血圧症、脂質異常症の一歩手前の段階でも、これらが内臓脂肪型肥満をベースに複数重なることによって、動脈硬化を進行させ、ひいては心臓病や脳卒中といった命にかかわる病気を急速に招いてしまいます。

- 内臓脂肪型肥満

-

肥満には脂肪がたまる場所により、「内臓脂肪型肥満」と「皮下脂肪型肥満」の2つのタイプがあります。メタボリックシンドロームの原因となる危険な肥満は、内臓脂肪型肥満です。

内臓脂肪型肥満は、おなかの内臓のまわりに脂肪がたまるタイプの肥満です。上半身に多く脂肪がつくため、リンゴ型肥満とも呼ばれています。

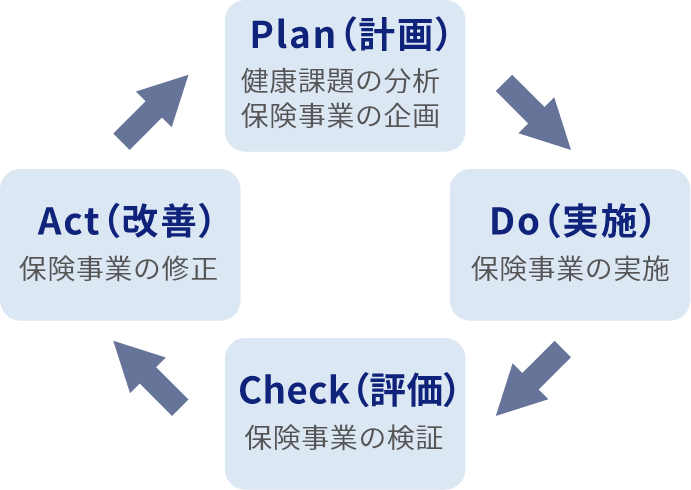

データヘルス計画とは?

データヘルス計画は、医療費データや健診情報等のデータ分析に基づいて、PDCAサイクルで効率的・効果的な保健事業を実践するものです。すべての健康保険組合は平成27年度からの実施を国から求められています。

データヘルス計画の目的

平成25年6月に政府が閣議決定した「日本再興戦略」の中で、「国民の健康寿命の延伸」が重要施策として掲げられています。健康寿命とは、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」のことをいい、健康寿命を延伸することで健康寿命と平均寿命の差(日常生活に制限のある健康でない期間)を縮めることが重要です。データヘルス計画はその実現に向けた計画です。

データヘルス計画の特徴

- データヘルス計画は、PDCAサイクルに沿った事業運営を行います。レセプトや健診情報等を活用したデータ分析を行い、組合の医療費の状況の把握、健康リスクの階層化、保健事業の効果が高い対象者の抽出などを行います。やみくもに事業を実施するのではなく、データを活用して科学的にアプローチすることで事業の実効性を高めていく。これがデータヘルス計画のねらいです。

-

特定健診制度との関係

平成20年度に開始した特定健診制度は、健診データを電子的に標準化し、データに基づき保健事業のPDCAを回すことをねらいとしています。また、特定健康診査等実施計画は、保健事業の中核をなす特定健診および特定保健指導の具体的な実施方法等を定める計画であることから、保健事業を効果的かつ効率的に実施できるよう、データヘルス計画と特定健康診査等実施計画とは相互に連携して策定することが望ましいとされています。

計画の期間および公表・周知

データヘルス計画の期間(第1期)は、平成27年度から平成29年度までの3年間です。第2期のデータヘルス計画期間は、平成30年度から令和5年度までの6年間です。当組合のデータヘルス計画は下記のとおりです。

また、保健事業の目的や内容が加入者、事業主等の関係者に理解され、事業の実効性が高まるように、データヘルス計画はホームページや広報誌等で公表され、関係者への周知が図られることになっています。

プライバシーポリシー

-

帝国データバンク健康保険組合(以下「当健康保険組合」という)は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。

- 当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。

- 当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。

当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律番号57号)第27条第1号各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。

- 当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。

- 当健康保険組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。

- 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。

- 当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。

附 則

このプライバシーポリシーは令和7年4月1日から適用する。

個人情報の利用目的の公表について

-

帝国データバンク健康保険組合(以下「当組合」という。)におきましては、被保険者やその家族(以下「加入者」という。)からいただいた各種届出や申請書などに記載されている個人情報、医療機関等に受診された際に、医療機関等から当組合に請求される「診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)」に記載されている個人情報、健康診断を受けられた際の健診結果数値等の個人情報を基に、個人情報データベースを作成し、以下のような健康保険事業に利用いたします。

当組合の個人情報の利用目的は、大きな意味では、健康保険法に定める「加入者の業務災害以外の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関する保険給付を行う」ことを目的とし、「加入者の健康の保持増進のために必要な事業を行う」こととなります。

しかしながら、健康保険組合は、レセプトや健診データなど医療情報やその他の個人情報を数多く取り扱っており、加入者の強い信頼を必要とする事業に該当し、厚生労働省が示したガイドラインにおいて、より詳細で限定的な目的とすることが望ましいこととされております。

したがって、当組合においては、個人情報の利用目的や利用方法について、次のように公表いたします。-

適用関係の各種届出などについては、以下のように組合業務に利用します。

- 当組合加入時の「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」の記載事項(保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、住所、基礎年金番号、報酬月額等)を中心に入力処理することによって、加入者台帳など「マスターデータベース(以下「マスター」という)」を作成し、当組合の業務処理コンピューターにデータを収納、健康保険業務全般に利用します。

- 「被保険者資格取得届」提出の際、年金手帳保持者には、年金手帳を添付していただき、チェックの上、年金事務所に渡します。

- 「被扶養者(異動)届」の提出に際して、課税・非課税証明書、在学証明書などの収入等判定書類によって、認定作業を行います。

- 「被保険者資格喪失届」の際に、健康保険被保険者証を返還していただき、チェックの上、一定期間保存後に廃棄処分にします。

- 「マスター」に登録されているデータに変更や追加があるときは、適用関係に関する変更(訂正)届出により、データの変更等を行います。

- 「マスター」を用いて、給付データ、レセプトデータ、健診データ等と連動させて、給付の支払い等のチェック、医療費通知、各種保健事業実施のための対象者抽出や加入者の連絡等にも利用します。

- 「マスター」の住所、氏名等の連絡先を用いて、当組合の資格喪失後も必要に応じて、届出等に記載された連絡先にご連絡することもあります。

- 医療機関や他の保険者(区市町村、年金事務所を含む。)から資格喪失か否かなど保険診療の照会があった場合、相手先確認の上、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日など、有資格者か資格喪失者かについて回答します。

- 資格喪失者の資格喪失後の受診などが疑われる場合、他の保険者や医療機関との重複給付調整のため、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日などについて、他の保険者等に照会し確認します。

- 「算定基礎届」、「月額変更届」によるデータを「マスター」に取り込み、保険料(調整保険料、介護保険料を含む)の徴収を行います。また、届出の際に、事業主に給与・賞与台帳等の提出を求め、チェックします。

- 「マスター」作成及び入力処理の一部、被保険者証の発行、保険料納入告知書等の作成を健康保険業務システム業者「株式会社ニッセイコム」に委託しています。

- 健診受診申し込み者について、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、住所データを契約健診機関「産業保健研究財団ほか1社」及び同機関提携健診機関に渡し、健診結果の送付に利用します。

- 当組合機関紙を被保険者に配布するため、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、住所データを業者「株式会社法研」に渡し、各家庭に送付します。

- 家庭用救急薬品の配布について、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、住所データを家庭用救急薬品業者「株式会社セルメスタ」に渡し、救急薬配布に利用します。

-

現金給付等の給付関係申請書類については、以下のように組合業務に利用します。

- 業務処理コンピューターにデータを入力し、申請内容をチェックし、適正な給付決定処理を行います。

- 給付記録をデータ入力保存し、以降の申請チェックに用います。

- 出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求者について、他の保険者との重複給付調整の必要上、他の保険者に「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日などを照会し、給付決定します。

- 他の保険者から出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求の有無について照会があった場合、相手先確認の上、申請、給付の有無について回答します。

- 傷病手当金の請求者について、レセプトデータを用いて確認し、場合によっては主治医に治療状況等を確認又は訪問調査し、給付の決定を行います。

-

レセプトについては、社会保険診療報酬支払基金より提供されたものを原本とし、データベース化したものを当組合の業務処理コンピューターに収納し、健康保険業務に利用します。

- レセプトデータをチェックし、請求内容に疑義があるものについて、社会保険診療報酬支払基金に対し、再審査依頼します。

- 再審査依頼の中で、資格喪失後の受診が疑われる場合は、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日、資格喪失日、受診日などを伝え、確認を取ります。

- 同様に、高額療養費の支給が予想される患者の公費負担や自治体医療費助成の有無等について、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日などを伝え、確認を取ります。

- レセプトデータを医療費分析に用い、当組合の医療費適正化対策に利用するとともに、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。

- レセプトデータを基に、同月内に複数の医療機関に受診されている加入者を抽出し、指導を行います。

- レセプトデータを基に、高額療養費、付加給付(一部負担還元金、合算高額療養付加金、家族療養付加金)の支給決定を行います。

- レセプトデータを参考にし、傷病手当金の支給決定を行います。

- レセプトデータを参考にし、柔道整復療養等の療養費、第二家族療養費の支給決定を行います。

- レセプトデータを参考にし、埋葬料、家族埋葬料の支給決定を行います。

- 開示請求の際にも、そのレセプトデータを出力し、対応します。なお、開示請求に当たって、本人以外の場合は、開示請求手続きに則り、認められた者のみに開示します。

- 交通事故等第三者の行為によって保険診療を受けた場合は、損害保険会社に当該患者のレセプトのコピーを医療費の証明として提出します。

- 海外で医療を受けられた方の医療費明細書等を日本語に翻訳するため、外部翻訳業者に委託します。

- 健保連が実施する高額医療給付の共同事業に申請するため、レセプトコピーとその内容の一部を記載した申請書を健保連・高額医療グループに送付し、医療費の助成を受けます。

-

健康診断については、「産業保健研究財団」に、歯科検診については「株式会社日本歯科衛生協会に業務委託して実施します。

- 結果数値については、受診者に通知するとともに、その数値データを健診受託業者から受け取り、当組合の業務処理コンピューターに入力し、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。

- 当組合は、事業主との共同事業として、健康診断を実施しており、被保険者の健診結果数値については、原則として全て事業主にも連絡し、双方でそのデータを保有し、被保険者(従業員)の健康管理に役立てていくこととしております。

- 健診結果データを「マスター」に保存し、今後のデータと比較することによって、健康管理事業や保健指導の参考資料とします。

-

役職員人事関係データ及び組合会議員名簿、事業所担当者名簿について

- 組合役職員の就任・採用に関する書類は、使用後、厳重に保管します。

- 役職員の報酬に関する書類は、厳重に保管し、源泉徴収等の処理に用います。

- 人事考課等人事に関する書類は、厳重に保管し、人事異動などの際に用います。

- 組合会議員名簿、理事名簿は組合会、理事会の開催時等の連絡に用います。

- 事業所担当者名簿については、事業所担当者説明会や健康管理推進委員会、その他個別の業務連絡などに用います。

-

特定個人情報について

特定個人情報とは、個人番号(通称マイナンバー)(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む)をその内容に含む個人情報を指します。

特定個人情報は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)により、行政機関等の行政事務を処理する者の間で情報連携を実施する(例:健保組合の扶養認定に際し、市町村より課税・非課税情報の提供を受ける)等、利用範囲が定められており、番号法で定める利用範囲において特定した利用目的を超えて、利用しません。

なお、上記1、2における届出については、個人番号が付され、特定個人情報となる場合があり、1,2で定める利用目的や利用方法で使用する場合、番号法に定める利用範囲外となるため、個人番号をマスキング、削除する等の措置を講じます。

また、当組合の個人情報について、次のように保存管理、廃棄・消去などを行います。

(1)各種届出、申請書類、レセプト等の紙に記載された個人情報については、入力処理が終わった際、当組合の文書管理規程に則り、規定保存年数まで倉庫に保存し、確認等の必要がある時以外は保管場所から持ち出さないこととします。

また、紙以外の媒体による個人情報については、紙以外の媒体による保存に係る運用管理規程に則り、適正に保存管理を行います。(2)規定の保存年数を経過した個人データや処理が終わり不要となった個人データについては、紙の書類は読みとれない大きさに裁断し、廃棄処理を行います。

また、パソコンや磁気媒体の廃棄についても、データ消去ソフトによってデータが読みとれないようにして、廃棄またはリース返却します。

なお、当組合が保有する個人情報については、当組合が実施する健康保険事業以外には用いません。附 則

この規程は、平成28年9月1日から適用する。

-

個人情報保護管理規程

-

(目的)

第1条

本規程は、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号。以下「法」という。)及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年5月31日・法律第27号。以下「番号法」という。)、「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスについて」(平成29年4月14日保発0414第18号厚生労働省保険局長通知。以下「ガイダンス」という。)、「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」(以下「特定個人情報ガイドライン」という。)、「健康保険組合における個人情報保護の徹底について」(平成14年12月25日保保発第1225001号厚生労働省保険局保険課長通知。)に基づき、個人情報保護の重要性にかんがみ、帝国データバンク健康保険組合(以下「組合」という。)が保有する個人情報の漏えい・滅失又はき損等(以下「漏えい等」という。)を防止し、個人情報保護の徹底を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条

本規程で用いる用語の定義は、本規程で定めがない限り、法及び番号法で定めるところによる。

- 死者に関する情報は、法の対象外であるが、ガイダンスに基づき、死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個人に関する情報となる。

- 前項にかかわらず、個人番号を含む死者に関する情報は生存する者に関する情報と同様に取扱うものとする。

(個人情報の利用目的の特定と公表等)

第3条

組合が取得する個人情報の利用目的は、原則としてあらかじめ組合のホームページ等で公表し、あらかじめ公表していない利用目的で個人情報を取得したときは、速やかにその利用目的を本人に通知し、又は組合のホームページ等で公表することとする。

- 個人情報の利用目的の変更は、前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲で行うこととし、利用目的を変更したときは、変更された利用目的について、本人に通知し、又は組合のホームページ等で公表することとする。

- 当該個人情報が特定個人情報である場合、本人の同意有無にかかわらず、番号法第19条に定める場合を除き、提供してはならない。

- 法第27条第1項各号又は第5項各号に定める場合を除き、個人データを第三者(法第16条第2項各号に掲げる者を除く。次項において同じ。)に提供する場合、様式第1号に定める記録を作成するとともに、個人データを提供した日から3年間保存しなければならない。

- 法第27条第1項各号又は第5項各号に定める場合を除き、第三者から個人データの提供を受ける場合、様式第2号に定める記録を作成するとともに、個人データの提供を受けた日から3年間保存しなければならない。

- 特定個人情報については、番号法第20条に定める場合を除き、収集又は保管してはならない。また、本人又は代理人から個人番号の提供を受けるときは、番号法第16条に定める本人確認の措置をとらなくてはならない。

- 法第20条第2項各号に定める場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。

- 前項に定めるもののほか、管理組織について必要な事項は、理事会において別に定める。

- 個人情報保護管理担当者は、事務長が就任するものとし、個人情報取扱責任者の指揮のもと、前項に定める個人情報保護に関する必要な措置を実行するものとする。

- 前項に定めるもののほか、個人データへの不当なアクセス並びに故意又は過失による虚偽入力、書換え及び消去を防止するため必要な事項に関しては、理事会において別に定める。

- 前項に定めるもののほか、個人データの廃棄及び消去のため必要な事項に関しては、理事会において別に定める。

- 前項に定める研修、教育を実施した場合、個人情報取扱責任者または個人情報保護管理担当者は、実施時期、場所、対象者及び内容を記録し保存するものとする。

- 組合のレセプト以外の保有個人データの開示に当たっては、組合の「保有個人データ(診療報酬明細書等を除く)の開示・訂正・利用停止等に係る取扱要領」に則り処理を行う。

- 本人から苦情等の申し出があった場合は、苦情等の内容を調査、確認のうえ個人情報取扱責任者に報告しなければならない。

- 前項の監査により、監事から問題点の指摘等があった場合には、個人情報取扱責任者は、速やかに必要な措置を講じなければならない。

- 漏えい等の事故が発生した場合、組合が定める対応のほか、ガイダンスⅢ6に定める対応並びに地方厚生(支)局への報告を速やかに実施するものとする。

(個人情報の第三者への提供)

第4条

法第27条第1項各号に定める場合を除き、あらかじめ被保険者等本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。ただし、同条第5項各号に定める場合において、個人データの提供を受ける者は第三者に該当しないものとする。

(個人情報の適正な取得及び正確性の確保)

第5条

偽りその他の不正の手段により個人情報を取得してはならない。また、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。

(管理組織)

第6条

個人情報保護に関する管理組織として、個人情報取扱責任者及び個人情報保護管理担当者を設置するものとする。

(個人情報取扱責任者及び個人情報保護管理担当者の責務等)

第7条

個人情報取扱責任者は、常務理事が就任するものとし、個人情報保護の徹底が図られるよう、各種安全対策の実施、組合の役職員等に対する教育訓練、外部委託業者の監督、個人情報に関する開示請求や苦情処理等を適切に行うなど個人情報保護に関して必要な措置の全般を管理し、理事長など役員とともに、その責任を負うものとする。

(守秘義務)

第8条

役職員及び組合会議員は、被保険者等の個人情報の漏えい等をしてはならない。その職務を退いた後においても同様とする。

(安全管理措置)

第9条

個人データの保管場所については常時施錠し、その鍵の管理は、個人情報取扱責任者が行うものとする。また、個人情報取扱責任者は第7条に定める安全対策として、個人データの整理及び保管状況を把握するとともに、電子計算機及び番号法第2条第14項に定める情報提供ネットワークシステムへの接続環境の管理を適正に実施するものとする。

(死者に関する情報の管理)

第10条

組合が死者に関する情報を保存している場合には、組合は漏えい等の防止のため、個人情報と同等の安全管理措置を講じる。

(個人情報の廃棄及び消去)

第11条

個人データを廃棄又は消去するときは、個人情報取扱責任者の指示に従い、個人データを読取不可能な状態にしなければならない。

(教育訓練)

第12条

個人情報取扱責任者は、役職員の採用及び組合会議員の就任に当たり、個人情報保護の重要性等について理解し遵守の徹底が図られるよう必要な研修、教育を実施するほか、随時、役職員及び組合会議員に対し、個人情報保護に関して必要な研修、教育を実施する。

(委託先の監督)

第13条

個人データに関する業務を委託した場合には、委託業務に用いる個人情報の安全管理が図られるよう、委託先に対し、必要かつ適切な監督を行わなければならない。

(外部委託)

第14条

個人情報及び特定個人情報に関する処理は、次の各号に掲げる事項を契約書上に明記することを了承した業者に限り、外部委託することができる。

(1)法令、関連通知及びガイダンス(当該個人情報が特定個人情報である場合には、特定個人情報ガイドラインを含む)を遵守し、個人情報の保護に万全を期すこと。また、契約期間終了後においても同様であること。

(2)被保険者等の個人情報を、組合の事業目的以外に利用しないこと。

(3)被保険者等の個人情報の漏えい等が生じた場合には、契約を解除すること。

(4)被保険者等の個人情報の漏えい等により損害が生じた場合には、損害賠償を行うこと。

(5)組合の個人情報取扱責任者は、随時、委託契約に関する調査を行い、説明を求め及び報告を徴することができること。

(6)個人情報取扱責任者から問題が指摘された場合には、速やかに必要な措置を行うこと。

(7)組合との直接の契約関係(組合が再委託について許諾している場合を含む。)を伴わない再委託を行わないこと。(保有個人データの開示)

第15条

組合が保有する診療報酬明細書、調剤報酬明細書、及び訪問看護療養費明細書(以下「レセプト」という。)の開示に当たっては、「診療報酬明細書等の被保険者等への開示について」(平成17年3月31日保発第0331009号厚生労働省保険局保険局長通知)に基づき取扱い、レセプト開示に係る具体的取扱いについては、組合の「診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領」に則り処理を行う。

(開示手数料)

第16条

開示の請求に対しては以下の手数料を徴収する。

(1)レセプト並びに保有個人データの開示申請に係る手数料(以下「開示手数料」という。)は、開示、不開示に関わりなく文書1件に付き300円を徴収する。

(2)開示申請後、開示決定した場合は、開示手数料のほか、開示実施手数料としてA4文書1枚につき20円を徴収する。ただし、A4文書15枚まで開示実施手数料は無料とする。

(3)郵送を希望する場合には、郵送料(書留郵便)相当額を徴収する。(保有個人データの訂正及び利用停止等)

第17条

本人から、法第34条第1項に定める訂正等を求められた場合及び法第35条第1項に定める利用停止等を求められた場合は、組合の「保有個人データ(診療報酬明細書等を除く)の開示・訂正・利用停止等に係る取扱要領」に則り処理を行う。

(個人情報相談窓口の設置)

第18条

個人情報の取扱いに関する相談や苦情の適切な処理を行うため、組合に個人情報相談窓口を設置する。

(監査)

第19条

監事は、個人情報保護の徹底に関して、監査を毎年1回実施する。

(損害賠償)

第20条

故意又は重大な過失による個人データの漏えい等により、損害を及ぼした者は賠償の責を負う。

(懲戒)

第21条

職員が、本規程並びに関連規程に違反した場合は、服務規程等(就業規則)に基づき、懲戒する。

(漏えい等の事故にかかる対策)

第22条

組合は個人情報の重要性及び秘匿性を十分理解するとともに、漏えい等の事故が発生しないよう、その予防対策や事故発生時の対応につきあらかじめ定めるとともに、常時事故防止に努めなければならない。

附 則

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

情報セキュリティ基本方針

-

(目的)

第1条

情報セキュリティ基本方針(以下「基本方針」という)は、帝国データバンク健康保険組合(以下、「組合」という)の取り扱う個人情報を、故意、過失、偶然の区別に関係なく、改ざん、破壊、漏洩から保護すると共に、個人情報を利用する役員、職員、契約社員、嘱託社員、出向社員、派遣社員、パート、ボランティア及び実習生等(以下、「役職員」という)に対して、個人情報に関する安全管理の重要性、及び個人情報の適切な取り扱いと保護についての認識を高め、医療保険者としての信頼感と安心感の向上を図る事を目的として制定する基本姿勢である。

(適用範囲)

第2条

基本方針は、役職員の雇用形態、職位、資格、勤務地を問わず、全役職員に対して適用する。

(個人情報)

第3条

個人情報とは、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号。)第2条第1項に定める特定の個人を識別することができるものをいい、紙に記載されたものであるか、写真・映像や音声であるか、電子計算機・光学式情報処理装置等のシステムにより処理されているかは問わない。

- 特定個人情報とは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成25年5月31日・法律第27号。)第2条第8項に定める個人番号をその内容に含む個人情報をいう。

(基本方針)

第4条

役職員は、個人情報に関し守秘義務を負うものとし、関連法令、通知及び関連規程を遵守するものとする。

- 組合は、個人情報保護に関する管理体制・管理運用方法・保存期間・役職員への教育・苦情および質問相談窓口設置等の安全管理措置を講ずるものとする。

-

前項の安全管理措置は次の規程により組合会が定めるものとする。

(1)個人情報保護管理規程

個人情報保護に関する基本的事項について定めるもの

(2)システム等運用管理規程

情報システム(組合において使用する全てのサーバー・PC等の電算機及び関連ソフトウェアをいう。以下同じ。)及び電子データ(全ての記録様式を含む。以下同じ)に関する具体的運用方法について定めるもの

(3)機密文書管理規程

紙媒体に関する具体的運用方法について定めるもの - 個人情報の漏えい等、事故発生時においてはその事実を速やかに公表し、再発防止策を含む適切な対策を講じるものとする。

(基本方針及び関連規程の管理体制)

第5条

基本方針及び基本方針に基づく規程は、次に掲げる場合において改訂を行う等、組合会の責任において維持管理を行うものとする。

(1)IT技術の発展との整合性を維持する必要がある場合

(2)社会環境の変化との整合性を維持する必要がある場合

(3)法令及び標準規格等との整合性を維持する必要がある場合

- 改訂された基本方針及び基本方針に基づく規程は、改訂後即時に役職員に向けて公開する。原則として、組合の外部に向けては公開しない。

(苦情・質問窓口の設置)

第6条

個人情報の取扱い及び情報システムの運用に関して、本人及びシステム利用者からの苦情及び質問を受け付け、適切かつ迅速な対応を行うために、苦情・質問を受け付ける窓口を設ける。

(罰則)

第7条

組合は、役職員が法令通知、基本方針及び関連規程等に違反して、組合の情報セキュリティに重大な影響を与えた場合、又はそれに準ずる悪質な行為などが認められた場合、組合の就業規則に基づいた処罰を勧告することができる。

(監査及び是正措置)

第8条

個人情報の適正な保護を維持するために、毎年1回、組合監事による内部監査を実施する。なお、情報システム上の技術的対策等において、高度な技術を要する監査が必要な場合は、外部の専門家による等の措置を講ずるものとする。

- 前項の監査の結果、問題点の指摘等がある場合には、直ちに必要な措置を講じる。

附 則

この方針は、令和7年4月1日より施行する。